인공지능(AI) 특히 기계학습(ML) 기술로 뒤덮일 근 미래는 개인에게 어떤 모습일까? 무지갯빛 기대와 동시에 걱정과 두려움도 드는 것이 사실이다. AI 기술이 우리가 하는 일 중 많은 부분을 대체할 가능성은 가시적으로 드러나고 있다. 이미 수면 밑에서는 우리가 쓰고 있는 여러 도구의 전체 또는 일부분을 빠르게 대체하고 있다.

반면 일자리 문제나 데이터 편향성에 대한 우려는 뉴스를 포함해 여러 곳에서 자주 접하게 된다. 이렇듯 분명한 문제들은 우리가 함께 걱정하면서 준비하고 해결해야 할 것이다. 하지만 필자가 정작 두려워하는 문제는 보다 불분명하며 아직 접하기가 힘들다. 이는 한 단어로 말하자면 ‘좁아지는 미래’에 대한 문제다.

필자는 좁아지는 미래에 대한 고민을 중심으로 데이터 기반 신경 진화 예술작품인 ‘Infranet’을 제작했다. 이는 AI와 데이터를 사용해 인공생명을 기반으로 하는 인공생태계를 만드는 작업이다. 하지만 필자가 속한 작가팀은 의도적으로 일반적이지 않은 방법으로 데이터와 AI 기술에 접근했다.

작품에서 데이터는 인간에게 유용한 정보나 ML을 위한 자료와 같이 일반적인 용도로 쓰이지 않는다. 대신 낯선 인공생명체의 거주지 역할을 한다. AI 기술 또한 ML과 같은 주류가 아닌 이상치 탐색(Novelty Search)을 기반으로 하는 신경 진화(Neuro-Evolutionary) 기반 기술을 사용했다.

이상치 탐색은 더 나은 결과가 아니라 더 새로운 결과를 탐색한다. 이는 목표가 모호하거나 변하는 경우, 주류 ML 보다 좋은 학습효과를 낼 수 있다. 신경 진화는 신경망 구조를 진화 알고리즘으로 변화 및 발전시키므로 시시각각 변하는 환경에의 적응이 가능해진다. 문제를 풀기 이전에 어떤 문제인지 문제 자체에 주목하는 성격, 그리고 한정된 조건을 쉽게 벗어나 버리는 복잡하고 살아있는 시스템으로서의 삶 내 열린 조건들 이 두 가지 모두에 초점을 맞추고자 했다.

이상치 탐색에 대해 설명하는 영상

Infranet 속 인공생명체, 데이터를 학습하고 신경망을 교환하며 진화하다

Infranet 세계에는 낯선 인공생명체들이 끊임없이 움직이며 서로 관계를 맺고 도시의 다양한 공간 데이터를 배우고 그려나간다. 그런데 이 움직이는 점들을 어떻게 인공생명체라고 부를 수 있을까? 이들은 어떤 면에서 지능을 가졌다고 할 수 있나?

Infranet은 생성예술(generative art)로 규칙에 따라 만들어진 세계다. 움직이는 작은 점처럼 보이는 행위자(agent)들은 외부 세계의 정보를 받아들여 각자 서로 비슷하면서도 조금씩 다른 신경구조를 통해 외부 정보를 처리하고 다음 행동을 결정한다. 이들은 주어진 공간 안에 산발적으로 태어난다. 태어나자마자 태어난 장소의 데이터를 인지하고 여기에 기반해 데이터를 그려나가게 된다.

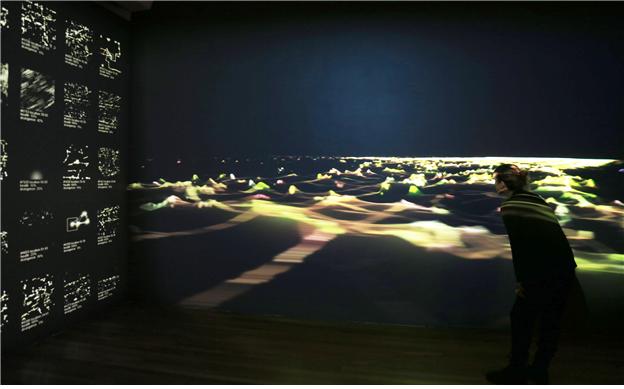

'Artificial Nature 인프라넷:뉴욕 2019'. Infranet은 현재까지 3개 도시에서 전시했다. 전시를 할 때마다 개최 도시(광주, 뉴욕, 밴쿠버)의 공개 데이터를 사용했다.

이때 시스템은 매 순간 이들이 그려낸 결과와 원래의 데이터를 비교하며 일치율이 높을 때 각 행위자가 더 건강하다고 간주한다. 일치율이 떨어지는 행위자는 결국 죽게 된다. 또한 각 행위자는 가까이 있는 이웃들과 정보를 교환하며 진화한다. 이처럼 물질적인 몸은 가지고 있지 않지만 생명의 작동방식을 따른다는 점에서 이 행위자들은 인공생명체가 된다. 이는 생명이 무엇인가라는 문제에 물질 요소가 아닌 조직과 과정의 중요성을 부각한다.

'Artificial Nature 인프라넷:광주 2018 감시자'. 각 감시 화면은 생명체가 데이터를 따라 이동할 때 따라다니며, 생명체의 현재 상태와 이웃과의 유사성에 대한 정보를 표시한다. 관찰자는 하나의 생명체가 죽을 때까지 따라다닌다거나, 그 이웃 생명체가 특기할 만한 상태와 취향의 차이를 보인다면 쉽게 이웃의 생명체로 관심을 옮기게 된다. 차이를 쫓는 존재라고 할 수 있다.

인공생명체들은 두 가지 내재적 동기로 생존한다. 자신이 인지한 세계가 과연 존재하는지 확인하는 욕구, 그리고 이 세계 안에 홀로 존재하지 않는다는 것을 확인하는 욕구다. 인공생명체들은 우리 도시 데이터를 삶의 터전으로 하며 끊임없이 다른 구성원들을 찾아 소통한다. 이웃을 만날 때마다 두 가지 정보를 교환하는데, 건강함과 취향에 대한 것이다.

건강하다는 것은 곧 신경망 구조가 잘 작동한다는 의미다. 만약 이웃이 자신보다 건강하다면 이웃의 신경망 구조에 약간의 돌연변이를 더해 통째로 자신의 구조와 바꾼다. 자신의 취향을 이웃에게 전달하기도 한다. 주변의 이웃들과 자신의 취향이 얼마나 다른지를 인지하며 서로의 취향에 영향을 주고받는다.

취향은 우리가 세상의 모든 정보를 다 받아들일 수 없기에 한정된 정보를 통해 세상을 유추한다는 것을 나타낸다. 인공생명체들의 취향은 그들의 세상을 구성하는 우리 도시 데이터층을 통해 형성된다.

각 인공생명체들은 녹지, 강, 산, 거리, 문화공간, 상업공간, 주거지, 전기 분포, 공기 질 등 여러 층의 데이터 공간 중 자신이 태어난 장소의 데이터층을 학습한다. 예를 들어 녹지가 많은 곳에서 태어난 생명체는 녹지 데이터를 배워 녹지의 색인 초록을 표현한다. 이를 통해 관객은 행위자들의 취향을 구분해 관찰할 수 있다. 또한 이 생명체는 이웃과 소통하면서 다른 층의 존재를 알아나간다.

전시장에서 관객은 이 생태계에 맥이 뛰고 빛이 퍼져나가는 모습을 관찰할 수 있다. 가장 가까운 이웃과 동기화하며 동시에 반짝이는 타이밍을 만들어내는데, 반딧불 무리의 동조 현상과도 비슷하다. 동기화 패턴은 늘 움직이고 동시다발적으로 소통하는 생명체들의 동적 움직임 때문에 결코 안정화나 동질화가 되지 않는다. 이 맥동이 뇌에서 일어나는 신경 스파이크 트레인이란 뇌의 무의식적 인지 모델 현상과 매우 유사하다는 사실을 우리는 작품을 완성한 다음에 알게 됐다.

인공생명+AI로 좁아지는 미래를 극복하다

생명이 지능 또는 인지 능력을 가지는 사례는 주변에서 비교적 쉽게 접할 수 있다. 하지만 AI와 인공생명은 학문적으로 엄연히 차이가 있다. 인공생명은 상향식 접근법(bottom-up)에 그리고 인공지능은 하향식 접근법(top-down)에 기반한다고 여겨져 왔다.

상향식 접근법은 팬데믹 시기 자발적 사회적 거리두기처럼 감독이나 설계도 없이 하위 단계에서의 상호작용을 통해 상위 단계의 새로운 질서와 효과를 만들어 내는 것이다. 이에 반해 하향식 접근법은 복잡한 작동 기제를 세분화하고 재구성하는 것이다.

두 방향을 다루는 것이 머릿속에서는 복잡했지만, 자연과 삶을 통해서는 그 답을 쉽게 찾을 수 있었다. 이는 곧 ‘지능은 모든 살아있는 시스템에 내재한 조건으로서의 인지구조다’라는 가설이 되었다. 즉, 인지 작용이 없으면 살아있는 시스템이 아니란 것이다.

인공생명 접근법과 AI 접근법의 접목은 자연과 삶의 기제와 한결 더 비슷할 뿐 아니라, 주류 기술에 쏠리는 편향성을 완화할 수 있다고 생각한다. 주류 ML 기술에 쏠리는 편향성은 좁아지는 미래와 같은 문제를 야기한다. 특히 학습 가능한 방대한 데이터에 태깅과 분류를 거쳐 신경망이 적합한 예측을 할 수 있도록 학습시킬 때, 분명한 학습 기준 또는 목표가 필요하다는 것은 복잡한 삶의 현장에 적용할 때 문제가 될 수 있다.

또한 데이터는 선택된 과거로서의 성격을 지닌다. 이는 과거를 통해 미래를 예측하는 오류를 포함한다. 흔히 미래는 알 수 없는 것이라고 한다. 이러한 우리가 알지 못하는 부분들이 데이터에 포함되기는 무척 힘들 것이다. 그리고 선택된 데이터는 안정된 주류 패턴을 잘 드러낼 수 있지만 역동하는 새로운 창조, 다양한 특이성이 생기는 경계 영역을 드러내는 데는 약하다.

그러므로 데이터를 통해 예측한 미래는 열린 가능성으로서의 미래가 아닌 포장된 미래가 되기 쉽다. 우리의 밝은 미래가 포장된 길로 가득하고, 정해진 길만 걸어야 하고, 길 사이 또는 길 너머는 갈 수 없다. 미래라면, 이는 과연 미래이긴 할 것인가?

'Artificial Nature 인프라넷:광주 2018'

삶의 현장에서 문제들이 명확할 경우는 얼마나 될까? 보다 모호하고 복잡한 문제들 특히 항상 변화하는 문제들에 대항해 유연하고 회복 탄력성이 있는 AI 기술 생태계는 가능한 걸까? 명확한 목표 대신 새로움을 추구하는 이상치 탐색에 적합한 신경진화 기반 기술, 살아있는 시스템으로서의 복잡계(Complex Adaptive Systems) 요소와 작동방식 등 다양한 비주류 기술 접목을 고려해 볼 만하다.

1936년 앨런 튜링이 계산하는 기계가 아닌 생각하는 기계로서의 보편적 사고 기계 (Universal thinking machine)를 제안했을 때, 그는 이미 기계와 인간, 그리고 기술과 자연의 경계가 불분명하다는 것을 꿰뚫어 보았다. 기술은 도구가 아니라 삶의 조건이다. 지금의 기술은 생명과 자연의 작동 방식에 더 깊은 이해를 가능하게 한다.

하지만 과연 우리는 모호하고 불명확한 것들을 있는 그대로 관찰할 수 있는 호기심 많고 장난기 많은 아이의 눈을 가질 수 있을 것인가? 언젠가는 가보고 싶은 미지의 대륙이 있는 열린 미래를 만들고 있는가?

지하루 OCADU 교수 겸 A.N. 미디어 아티스트

지하루 작가는 아는 것과 알지 못하는 것의 경계, 세계가 확장하는 경계에서 느껴지는 날 선 긴장에 매력을 느낀다. 몰입적 설치 작품으로서의 인공 생명 만들기를 통해 생명과 삶에 대한 보다 깊은 이해를 추구하는 예술작업을 하고 있다.

프로젝트 “Artificial Nature"의 공동 창작자이며 캐나다 OCAD 대학 및 대학원에서 조교수로 재직 중이다. Artificial Nature 작품들은 2008년부터 SIGGRAPH, ISEA, EvoWorkshops, La Gaite Lyrique, ZKM, CAFA, MOXI, the AlloSphere, 올림픽 미술관, 대전시립미술관, 광주 ICC, 서울 시청 등에서 전시 설치, 논문, 강연 형태로 소개되고 있다.

작품 ‘Archipelago’로 2015년 스페인에서 열리는 VIDA Art & Artificial Life 대회에서 수상했다. 가상현실 작품 ‘Endless Current’로는 ‘2017 Kaleidoscope Virtual Reality Showcase' 국제 투어에 참여한 바 있다.

AI로 만드는 컬처

AI TIMES x NMARA 공동기획

[글 싣는 순서]

언해피서킷 다학제 및 뉴미디어아티스트

② A.I. Atelier, 고흐 화풍으로 지금의 파리를 재현하다

이수진 중앙대학교 인문콘텐츠연구소 연구교수

이교구 서울대 지능정보융합학과 교수

정찬철 한국외국어대학교 미네르바 교양대학 조교수

유태경 중앙대학교 예술공학대학 교수

민세희 서강대학교 아트&테크놀로지 산학교수

⑥ 인간과 AI의 공생: 다원예술공연 緣의 link와 KARMA

김경미 NMARA 대표 겸 미디어아트 디렉터

김영희 홍익대학교 디자인컨버전스 학부 부교수

⑧ 확장된 예술주체로서의 기술적 오브제 : AI 앙상블

이준 대구가톨릭대학교 디지털디자인과 부교수

노진아 경희대학교 미술대학 조교수

⑩ 인공생태계 Infranet, ML이 주도하는 세계 바깥을 비추다

지하루 OCADU 교수 겸 A.N. 미디어 아티스트